La pace, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi

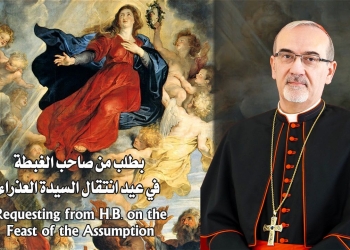

Card. Pierbattista Pizzaballa

12 novembre 2025, Accademia delle Scienze bulgara

Introduzione

Anzitutto desidero ringraziarvi per il vostro invito. È per me un onore e una gioia intervenire presso la vostra venerabile Accademia Bulgara delle Scienze a Sofia, in questo lieto centenario della nomina di Angelo Giuseppe Roncalli, futuro San Giovanni XXIII, a Visitatore Apostolico qui in Bulgaria. Il cosiddetto “Papa bulgaro” è icona del desiderio profondo che ogni generazione, in ogni tempo e in ogni cultura, ha sentito – spesso nel cuore delle guerre – per un orizzonte di pace.

Com’è a voi noto, nel 1925, il mio conterraneo (nato a soli 27 chilometri dal mio paese nativo!), fu nominato Visitatore apostolico in Bulgaria, iniziando la sua carriera diplomatica. Vi rimase fino al 1934. Dopo l’ordinazione episcopale, partì per aiutare le piccole comunità cattoliche dei riti latino e orientale. Operò in un contesto difficile, segnato da povertà, tensioni religiose e instabilità politica. Si impegnò a riorganizzare la Chiesa cattolica, migliorare i rapporti con governo e Casa reale, avviare contatti con la Chiesa ortodossa e sostenere i poveri, fondando i “Refettori del Papa” per i bambini profughi. In particolare, nel rapporto con i nostri amati fratelli ortodossi, Mons. Roncalli riuscì a metter da parte il poco che da essi ci divide, concentrandosi invece sul molto che a essi ci unisce. L’incarico, inizialmente temporaneo, durò dieci anni e portò alla creazione della Delegazione Apostolica, di cui Roncalli divenne il primo rappresentante nel 1931. Nel 1933 egli riferì al Primo Ministro bulgaro:

Ella sa che io non ho dietro a me né cannoni, né trattati commerciali, né interessi politici o finanziari contro la Bulgaria: ma sono un umile servo del sovrano più pacifico del mondo che però è depositario di una dottrina e di una disciplina che valgono più di ogni potenza materiale e sono infrangibili. Nessuno può dubitare che io le parli con amore sincero per la Bulgaria.

San Giovanni XXIII, tra i molteplici aspetti della sua opera, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia per la ferma volontà di convocare e inaugurare il Concilio Vaticano II. L’enorme portata della sua eredità è intimamente connessa al rinnovamento conciliare, che abbraccia anche la dimensione della pace. Per Giovanni XXIII, infatti, il Concilio e la promozione della pace erano strettamente intrecciati: la Chiesa, rinnovando il proprio volto, si apriva al mondo con l’intento di superare barriere e conflitti, portando la Chiesa verso nuovi orizzonti, benché sempre in piena fedeltà al deposito della fede.

Il tema che avete scelto per il mio contributo è tratto dalla frase che apre la Pacem in terris, Lettera Enciclica del Pontefice «sulla pace fra tutte le genti, fondata nella verità, nella giustizia, nell’amore, nella libertà». Questo è il nostro anelito, in Terra Santa e nel mondo, questo è ciò che desideriamo con rinnovato ardore in questo Terzo Millennio.

- Ambasciatore di pace illuminato, tra nubi oscure di guerra

Roncalli fu eletto Papa nel 1958, in un tempo sospeso tra due conflitti: la Seconda Guerra Mondiale, ancora viva nella memoria collettiva, e la Guerra Fredda, che prometteva riarmo e distruzione in nome dell’equilibrio. E proprio in quel contesto, egli scelse di parlare di pace non come uno slogan, ma come una costruzione possibile, anzi, necessaria.

Nel 1961 fu eretto il muro di Berlino, mentre nell’ottobre del 1962, a soli cinque giorni dall’inaugurazione del Concilio Vaticano II, il mondo si era ritrovato sull’orlo del baratro di una guerra nucleare globale a causa della crisi missilistica a Cuba. Al culmine di tale crisi, Papa Roncalli aveva rivolto ai responsabili il suo monito più noto e accorato:

Mentre si apre il Concilio Vaticano II, nella gioia e nella speranza di tutti gli uomini di buona volontà, ecco che nubi minacciose oscurano nuovamente l’orizzonte internazionale e seminano la paura in milioni di famiglie (…)

Noi ricordiamo a questo proposito i gravi doveri di coloro che hanno la responsabilità del potere. E aggiungiamo: con la mano sulla coscienza, che ascoltino il grido angoscioso che, da tutti i punti della terra, dai bambini innocenti agli anziani, dalle persone alle comunità, sale verso il cielo: pace! pace!

Noi rinnoviamo oggi questa solenne implorazione. Noi supplichiamo tutti i governanti a non restare sordi a questo grido dell’umanità. Che facciano tutto quello che è in loro potere per salvare la pace. Eviteranno così al mondo gli orrori di una guerra, di cui non si può prevedere quali saranno le terribili conseguenze.

Che continuino a trattare, perché questa attitudine leale e aperta è una grande testimonianza per la coscienza di ognuno e davanti alla storia (Radiomessaggio, 25 ottobre 1962).

Si tende a dimenticare che l’incubo della guerra fu scongiurato proprio grazie all’intervento di San Giovanni XXIII, che annotò nel suo diario, il 20 novembre: «Ricevuto il polacco Ierzy Zawieyski, confidente del Card. Wyszyński e bene accetto al signor Gomulka, il quale lo incaricò di portare il suo saluto al papa, e di dirgli che la liquidazione del terribile affare di Cuba egli la ritiene dovuta allo stesso Pontefice».

Ecco, dunque, il drammatico contesto che spinse San Giovanni XXIII a scrivere l’enciclica Pacem in Terris, manifestando tutto il suo anelito alla pace. Le linee dottrinali tracciate dall’enciclica, «scaturiscono o sono suggerite da esigenze insite nella stessa natura umana, e rientrano, per lo più, nella sfera del diritto naturale» (n. 82). Non va mai dimenticato che, per i cristiani, ciò che è divino e autenticamente cristiano è insieme genuinamente umano, e viceversa. Il cristianesimo, pertanto, può e deve dialogare con ogni uomo di ogni tempo, assumendo un ruolo insostituibile nella costruzione di una nuova civiltà dell’amore, pur consapevole che non potrà mai instaurare in maniera assoluta il regno di Dio su questa terra.

Nell’udienza generale del 24 aprile del ’63, il “Papa della pace” – com’è stato definito –parafrasando il suo famoso discorso alla Luna (11 ottobre ’62), si rivolse così ai presenti, invitandoli a essere itineranti di pace:

Tornando nella vostra patria, nella vostra casa, siate ovunque portatori di pace: pace con Dio nel santuario della coscienza; pace nella famiglia; pace nella professione; pace con tutti gli uomini, per quanto ciò dipende da voi: in tal modo vi saranno assicurati la stima e la riconoscenza di tutti, e i favori del Cielo e della terra. Siate sempre degli itineranti di pace!

L’enciclica Pacem in terris resta uno dei testi più alti e coraggiosi della diplomazia morale del Novecento. Per la prima volta un pontefice si rivolgeva non solo ai cattolici, ma «a tutti gli uomini di buona volontà», riconoscendo che la pace è un diritto universale, non confessionale, un bene che precede e supera le differenze di fede, di ideologia, di cultura.

Non è un caso che San Giovanni XXIII abbia scelto di promulgare la Pacem in terris proprio nel 1963, a un anno dall’apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962), che egli inaugurò con parole che ancora oggi risuonano per profondità e visione:

Dopo quasi venti secoli, le situazioni e i problemi gravissimi che l’umanità deve affrontare non mutano; infatti Cristo occupa sempre il posto centrale della storia e della vita: gli uomini o aderiscono a lui e alla sua Chiesa, e godono così della luce, della bontà, del giusto ordine e del bene della pace; oppure vivono senza di lui o combattono contro di lui e restano deliberatamente fuori della Chiesa, e per questo tra loro c’è confusione, le mutue relazioni diventano difficili, incombe il pericolo di guerre sanguinose.

D’altra parte, nella Pacem in terris (n. 5), San Giovanni XXIII cercò un dialogo anche con i non credenti, ovvero con tutti gli uomini di buona volontà, quando dichiarò che fondamento della pace è «il principio che ogni essere umano è persona cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili».

Papa Roncalli morì a meno di due mesi dalla promulgazione della Pacem in terris, che costituisce quindi il suo testamento spirituale. A due settimane dalla scomparsa del Pontefice, il Presidente Ho Chi Minh, riunendo il comitato centrale del Partito Comunista nordvietnamita, predispose il Vietnam del Nord alla guerra con gli Stati Uniti, pronunciando parole tanto profetiche quanto attuali alla luce dei recenti conflitti: «La guerra che verrà sarà dura (…), io potrò perdere anche mille uomini per ogni soldato americano caduto, ma l’esito sarà ugualmente quello da me atteso, perché noi vinceremo la guerra e gli Stati Uniti la perderanno». Il drammatico assassinio di John Fitzgerald Kennedy a Dallas, avvenuto pochi mesi dopo, aprì la strada al funesto intervento statunitense in Vietnam e quindi al fallimento della pace.

- La pace, anelito profondo di ogni uomo

Che cosa significa che la pace è un «anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi»? “Anelito” viene dal latino anhelitus, “respiro affannoso”, desiderio che si fa quasi sofferenza. La pace, dunque, non è solo assenza di guerra, ma un respiro sospeso, una tensione costante verso qualcosa che sembra sfuggirci e che tuttavia continuiamo a cercare.

Dalle origini dell’umanità fino ad oggi, la pace non ha mai smesso di essere nominata, invocata, promessa, tradita, e ancora invocata. È il sogno dell’umanità che ha conosciuto la fragilità della carne e la ferocia del potere, e che pure non si rassegna alla logica della violenza.

Giovanni XXIII non era un ingenuo idealista. Era figlio della guerra. Aveva servito come cappellano militare durante la Prima Guerra Mondiale, aveva vissuto le tensioni della Seconda Guerra Mondiale da diplomatico qui in Bulgaria, e poi in Turchia, Grecia e Francia. Sapeva che la pace non si costruisce con gli slogan, ma con la pazienza dei gesti quotidiani. Nel suo linguaggio, la pace non è un’utopia astratta, ma una realtà che richiede giustizia tra le nazioni, rispetto dei diritti umani, sviluppo umano integrale, dialogo tra le religioni, responsabilità delle istituzioni, coscienze libere. E in questo, parlava da uomo, non solo da diplomatico o da Papa. Egli era ben consapevole che molte nazioni stavano marciando in senso contrario, come tutt’oggi si può tristemente constatare. Papa Roncalli, nondimeno, volle aiutare la Chiesa, mentre si accingeva a riscoprire la sua identità nel Concilio Vaticano II, a leggere con speranza la storia del mondo in cui era inserita, a creare una base comune di dialogo con tutti gli uomini e a gridare al mondo che la pace non è impossibile, che non deve esser considerata un’utopia.

Oggi siamo chiamati a levare lo stesso grido, nello stesso deserto: viviamo in un mondo sempre più tecnologicamente avanzato, ma spesso spiritualmente e moralmente sfinito. La guerra non è finita. Ha solo cambiato forma: guerre ibride, conflitti economici, colonialismi digitali, violenze militari e politiche travestiti da identità culturali e crociate religiose, ecc… La pace, quindi, rimane un anelito, ma anche una sfida più che mai attuale.

In fondo, parlare di anelito alla pace – nel tempo odierno, tanto segnato da guerre, paure, polarizzazioni – è un atto di resistenza culturale e spirituale. È affermare che l’uomo non è destinato al conflitto, ma ha dentro di sé una forza più grande: la capacità di creare legami, di curare ferite, di immaginare un futuro diverso. La pace non è solo una meta: è un cammino da intraprendere insieme, è una scelta quotidiana, è il linguaggio più alto della dignità umana. E non ci sarà mai pace nel mondo finché non ci sarà pace nel cuore dell’uomo.

La pace che la Chiesa è chiamata a invocare e a edificare è lo shalom universale, dono di Cristo nel Cenacolo: nel concetto ebraico di shalom sono racchiuse pienezza, ordine e armonia, in perfetta consonanza con quanto affermato nell’incipit della Pacem in terris («La pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi, può venire instaurata e consolidata solo nel pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio», n. 1) e ribadito con costanza lungo tutto il suo testo. La pace non si riduce a mera soppressione delle differenze o delle minoranze, né a un semplice patto di non belligeranza: è piuttosto accoglienza autentica e cordiale dell’altro, volontà, per così dire, “ostinata” di ascolto e dialogo. Un cammino aperto, nel quale paura e sospetto lasciano il passo alla conoscenza, all’incontro e alla fiducia, e dove le diversità diventano fonte di compagnia e collaborazione, e non pretesto di conflitto.

La pace non è soltanto una realtà divina, ma anche umana e sociale, un valore universale e un dovere inderogabile che chiama ciascuno a rispondere, pena l’autodistruzione stessa dell’umanità. La pace, tuttavia, anche in senso antropologico, non si esaurisce in mera convenzione sociale, armistizio, tregua o assenza di conflitto, frutto di sforzi diplomatici o di delicati equilibri geopolitici – equilibri oggi sempre più vacillanti. Certo, in tali condizioni, anche questo sarebbe già un traguardo prezioso. Eppure, la pace è molto di più: essa affonda le proprie radici nella verità della persona umana, unica fondatrice di un’autentica omnium rerum tranquillitas, secondo l’insegnamento di sant’Agostino (De Civitate Dei XIX,13,1), perché stabilita conformemente alla giustizia e alla carità.

Per realizzare tutto ciò è necessario riportare Dio e l’uomo al centro, ritornare al volto dell’altro, alla centralità della persona umana e alla sua insostituibile dignità. Solo all’interno di uno sviluppo integrale della persona, rispettoso dei suoi diritti fondamentali, può germogliare una autentica cultura della pace e possono sorgere profeti non armati, testimoni e pilastri della pace. Il mondo ha oggi più che mai bisogno di tali figure, anche a costo di persecuzioni, discredito o di essere considerati utopisti e visionari. Per la pace, è necessario correre rischi, sempre. Occorre essere pronti a perdere l’onore, persino a offrire la propria vita, come fece Gesù Cristo.

Nessuno può considerarsi un’isola né vivere come una “monade” nell’odierno villaggio globale che ormai costituisce la nostra comune dimora: quando si annienta il volto dell’altro, svanisce insieme anche il nostro, soprattutto nell’epoca di profonda interconnessione globale in cui viviamo. Se naufraghiamo, naufraghiamo sulla stessa imbarcazione, poiché siamo oggi più che mai parte di un mondo comune e intrecciato. Dunque: perdono o naufragio, comunione o dispersione, pace o annichilimento. Nell’incontro con l’altro, dunque, si gioca l’assoluto, l’essenziale, il futuro dell’umanità o la sua estinzione.

Per noi credenti, il Signore Gesù, entrando nel mondo, non ha eluso né minimizzato il dramma dell’uomo e della storia, ma lo ha assunto pienamente, portandolo sulle proprie spalle come vero Agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Di fronte alla violenza e alla morte, Egli non si è arreso passivamente, ma si è consegnato, manifestando un amore superiore a ogni male. Nella notte angosciosa del Getsèmani, né il sonno (Mt 26,40), né la spada (Mt 26,52), né la fuga (Mt 26,56) furono la sua risposta: fu il dono totale di sé fino alla fine.

È lo stesso Signore che ci ammonisce: «Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno» (Mt 26,52). Questo insegnamento riguarda ciascuno di noi, in ambito personale, familiare, ecclesiale, sociale e politico. Quanti colpi di spada vengono inflitti l’uno all’altro, persino all’interno della nostra Chiesa! Il nuovo, l’altro, ci intimoriscono sempre, e perciò li percepiamo istintivamente come nemici: homo homini lupus.

Ed ecco l’unica via per la vera riconciliazione: confessare che anche noi, a nostro modo, non siamo soltanto vittime, ma potenzialmente anche carnefici; riconoscere che la violenza che osserviamo fuori di noi non è così lontana come desidereremmo; considerare che le ferite dell’altro non ci sono estranee, ma incidono su di noi, nel corpo e nello spirito; ammettere, infine, che tutti noi abbiamo bisogno di guarigione. Solo così potremo percepire nell’altro una res sacra – come diceva Seneca – e, come credenti, Cristo stesso, poiché per un cristiano l’altro è Cristo: homo homini Christus.

- Il tragico fallimento della pace

Nel corso della storia, infinite volte, l’umanità e persino Dio stesso hanno dovuto constatare il fallimento della pace. Questa è anche la drammatica esperienza dell’orante nel Salmo 120,7: אֲנִי שָׁלוֹם וְכִי אֲדַבֵּר הֵמָּה לַמִּלְחָמָה, che letteralmente in ebraico si può rendere come segue: «Io sono pace, ma quando ne parlo essi sono per la guerra». È un versetto di grande forza poetica e spirituale: esprime la solitudine di chi desidera la pace in mezzo a un mondo dominato dalla violenza e dall’incomprensione.

Anche le parole dei profeti testimoniano il drammatico fallimento della pace: come afferma Geremia, la menzogna e la frode dilagano, mentre si proclama invano «“Pace, pace!”, e pace non c’è» (Ger 6,14; 8,11). È la solitudine del profeta, l’angoscia di chi assiste impotente al trionfo dell’ingiustizia, fino al grido rivolto a Dio stesso, che pare tacere dinanzi al male, come lamenta Abacuc parlando al Signore: «Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: “Violenza!” e non salvi?» (Ab 1,2). Eppure, anche questo grido, lo strazio davanti alla violenza e al peccato del mondo, è già parola di Dio: è il dolore divino che si riflette nel cuore dell’uomo.

È ancora possibile pensare la pace oggi, in Terra Santa? Il termine stesso “pace” sembra essersi svuotato di senso: parola lontana, quasi utopica, spesso piegata a interessi e manipolazioni. Persino coloro che la invocano, talvolta, la dichiarano irraggiungibile se non attraverso la guerra – contraddizione che ne tradisce la disperazione.

La nostra terra continua a sanguinare; il nostro popolo vive nella paura e nell’incertezza. Troppi, intorno a noi, non vedono che rovine. Eppure, proprio da queste macerie può e deve rinascere il pensiero della pace: non come illusione, ma come atto di fede ostinato, come resistenza del cuore che rifiuta di cedere all’odio.

Il fallimento della pace è sempre una sconfitta, perché la guerra, pur talvolta necessaria o legittima come extrema ratio di difesa, non è mai “giusta” in senso proprio. L’uomo, nelle sue scelte, può al più cercare il rimedio meno ingiusto al male, ma la guerra resta sempre un flagello, poiché “il sangue chiama sangue”. Perfino la cosiddetta guerra difensiva può rivelarsi moralmente ingiusta se travalica la misura della ragione e della giustizia, così come la difesa non sempre è legittima!

A questa sconfitta morale si aggiunge oggi quella delle istituzioni chiamate a custodire la pace: gli organismi internazionali, un tempo baluardo di speranza, appaiono deboli e smarriti.

In Terra Santa si consuma il dramma del fallimento della pace: un tragico stallo in cui israeliani e palestinesi si sono reciprocamente imprigionati. Israele ha combattuto una guerra di risposta guidata da un leader privo di fiducia popolare; Gaza, detenendo ostaggi, ha assistito impotente alla distruzione del proprio popolo. Entrambi sembrano aver scelto la via disperata di Sansone: «Muoia con tutti i filistei!», ma oggi in gioco non è un singolo eroe, bensì intere nazioni.

Le ragioni morali si confondono: ciascuno rivendica Dio come proprio alleato, trasformando la fede in strumento di giustificazione e di odio. Quando la religione si piega alla logica della violenza, non resta che un intervento esterno, capace di sondare le cause profonde del fallimento e di indicare un cammino di riconciliazione che richiederà generazioni. Le ferite, in Israele come in Palestina, sono profonde; la stessa Chiesa locale rischia di scomparire, soffocata dalla paura e dalla disperazione dei pochi fedeli rimasti.

Non basta interrompere le armi: occorre una visione per il futuro, finora negata dall’accecamento dei leader e dalle frange estremiste di entrambe le parti. La convivenza armata non può durare: senza un progetto di pace, la distruzione reciproca è inevitabile. La comunità internazionale deve isolare le forze che prosperano sulla guerra – economiche, politiche e ideologiche – perché finché queste domineranno, saranno i giusti e gli innocenti a restare soli. La Terra Santa non è solo un nodo strategico del Medio Oriente, ma il cuore simbolico del mondo: quando essa è in fiamme, anche il mondo intero brucia.

- Nuovi aneliti e orizzonti di pace al di là del fallimento

La pace autentica richiede tempo. Non va confusa con la semplice cessazione delle ostilità: la fine della guerra non coincide con la fine del conflitto, né segna automaticamente l’inizio della pace. Essa rappresenta solo il primo passo, reso possibile da una speranza che nasce dalla fede. Solo un animo fiducioso può contribuire a rendere reali le cose in cui crede.

Servono nuove leadership – politiche e religiose – capaci di generare un linguaggio diverso, fondato sul rispetto reciproco e sulla dignità di ogni persona. Le ferite sono profonde, e il cammino sarà lungo, ma la speranza di una pace duratura deve restare viva, sostenuta dalla volontà comune di credervi e di preparare, con pazienza, le condizioni perché maturi.

Questa generazione ha il compito di predisporre le basi per la libertà della prossima, creando poco alla volta una cultura del rispetto e del dialogo. Dopo anni terribili, ci si augura che la nuova fase segni davvero la fine di un incubo, e non una breve tregua. Pur nella diversità di opinioni e prospettive, israeliani e palestinesi condividono oggi un desiderio profondo di tornare a vivere, non come prima, ma in modo nuovo, libero dalla logica della violenza.

Finora ognuno era chiuso nel proprio dolore, incapace di accogliere quello dell’altro. L’odio seminato nel tempo, radicato in narrazioni di disprezzo ed esclusione, impone un rinnovamento del linguaggio e dei testimoni. Le parole nuove hanno bisogno di volti nuovi, capaci di incarnarle.

In Cisgiordania, la situazione resta fragile e deteriorata: comunità isolate, libertà di movimento ostacolata da centinaia di checkpoint, assenza di un’autorità che garantisca sicurezza e giustizia. Anche l’economia soffre: il lavoro transfrontaliero e i pellegrinaggi, principali fonti di sostentamento, sono sospesi, aggravando la precarietà delle famiglie, in particolare di quelle cristiane. La Chiesa locale, pur piccola, svolge un ruolo essenziale: invita a guardare oltre la sola questione palestinese, riconoscendo il dolore e la complessità presenti anche nella società israeliana.

Per sanare il fallimento della pace è necessario, oggi più che mai, rifondare una vera cultura della pace, capace di permeare ogni livello della vita umana e sociale. In un tempo lacerato dai conflitti, la Chiesa è chiamata a essere segno e strumento della pace possibile: non tanto attraverso il potere politico o la diplomazia, quanto mediante la costruzione di comunità riconciliate, accoglienti e fraterne, luoghi di incontro e di dialogo autentico. Non potremo mai essere credibili artefici di pace se, al nostro interno, restiamo divisi o ostili: l’unità delle Chiese non può ridursi a un ecumenismo di facciata, ma deve incarnarsi in gesti concreti di comunione.

Nel contesto mediorientale, ove la pluralità religiosa e culturale è parte della vita quotidiana, le Chiese sono chiamate a opporre alla logica della contrapposizione l’arte del dialogo e dell’incontro, non per calcolo o convenienza, ma perché il dialogo appartiene alla stessa natura del rapporto tra Dio e l’uomo. Il dialogo ecumenico e interreligioso, oggi più che mai, deve rinnovarsi. È necessario affrontare con onestà ciò che è accaduto – parole dette e taciute – non per restare prigionieri del passato, ma per superarlo con consapevolezza. Le difficoltà non mancano, ma il dovere comune è quello di aiutare le comunità a volgere lo sguardo avanti, con fiducia e serenità, verso un futuro diverso.

Questa guerra segna un punto di svolta nel dialogo interreligioso, che tra cristiani, musulmani ed ebrei non potrà più essere come prima. Il mondo ebraico ha percepito una mancanza di sostegno da parte dei cristiani, i cristiani stessi si sono mostrati divisi o incerti, e i musulmani si sentono attaccati e sospettati di connivenza con la violenza. Dopo anni di dialogo, ci troviamo dunque di fronte a incomprensioni profonde, che rappresentano al contempo un dolore e un insegnamento prezioso. Da questa esperienza bisogna ripartire, consapevoli che le religioni hanno un ruolo centrale nel guidare la convivenza e che il dialogo dovrà confrontarsi con le differenze, le ferite e le sensibilità locali, non più limitandosi a prospettive occidentali. Sarà un cammino più difficile, ma necessario, non per obbligo, ma per amore.

Quando è sincero e radicato nella realtà delle comunità, il dialogo interreligioso genera mentalità di incontro e rispetto reciproco, creando il fondamento indispensabile su cui edificare future prospettive di pace e collaborazione politica.

Essere credenti non significa chiudersi a difesa delle proprie certezze, ma avere il coraggio di confrontarle con l’altro, riconoscendo che la fede si manifesta nella relazione. Il dialogo interreligioso e interculturale diventa così via maestra per rispondere alle sfide del presente. In regioni dove la religione struttura la società, il dialogo tra le fedi non è esercizio accademico, ma necessità vitale, capace di incidere sulle relazioni civili e perfino sulle leggi. Tuttavia, esso non può restare confinato alle alte sfere del potere religioso: deve scendere al popolo, trasformarsi in tessuto quotidiano di fraternità. Il dialogo interreligioso è, in ultima analisi, un pellegrinaggio: un esodo da sé per incontrare l’altro, lasciandosi provocare alla responsabilità e alla crescita comune. È una via di conoscenza e di fiducia reciproca, un’alleanza di speranze che sola può condurre l’umanità verso quella pace che nessuno, da solo, può costruire.

La Chiesa Madre di Gerusalemme custodisce una vocazione singolare nel cuore dell’unica Chiesa di Cristo: testimoniare che è possibile costruire relazioni di pace anche là dove dominano conflitti, tensioni e divisioni, e dove parlare di speranza sembra un gesto vano. Inviata ad annunciare con la parola e con la vita il Vangelo della giustizia e della pace, essa è chiamata a essere segno di un mondo “altro”, fondato non sulla forza, ma sulla verità e sulla misericordia.

Questa missione, tuttavia, la pone spesso dinanzi a un bivio: da un lato, l’urgenza di denunciare la violenza e l’ingiustizia che schiacciano i più deboli; dall’altro, il rischio di ridurre la Chiesa a un soggetto politico, perdendo di vista la sua natura profetica e spirituale. La Chiesa deve esercitare la parresìa, il coraggio evangelico di pronunciare un giudizio sul mondo secondo il Vangelo, senza però cadere nella logica dello scontro o della fazione. Ciò, infatti, non trasforma la Chiesa in partito, ma la impegna a farsi voce di chi non ha voce, a denunciare l’ingiustizia senza condannare le persone. La sua missione, tuttavia, non è opporsi, ma servire; non accusare, ma guarire. Anche quando tace, lo fa per custodire la verità nella mitezza di Cristo, l’Agnello che non rispose all’odio con l’odio, ma vinse il male con il bene.

Così la Chiesa, pur condividendo con le autorità civili la responsabilità del bene comune, non entra nelle logiche della competizione e del potere. Essa ama e serve la polis, difendendo sempre i diritti di Dio e dell’uomo, e restando fedele alla sua unica posizione possibile: quella di Cristo, a servizio della vita di tutti.

Rifondare la pace significa anzitutto educare alla pace, a ogni livello e fin dall’infanzia. Quando l’ideologia prende il sopravvento sulla persona e l’altro viene percepito come un nemico da eliminare, la pace è già perduta. La costruzione della pace è dunque un’opera insieme collettiva e interiore, che richiede la conversione di ciascuno: siamo tutti chiamati a diventare artigiani di pace.

L’antidoto alla violenza è creare speranza, diffonderla, educare ad essa e alla pace. Le scuole e le università hanno un ruolo decisivo: lì deve rinascere la cultura dell’incontro e della non-violenza, fondata sulla conoscenza e sulla stima reciproca, un compito urgente in una Terra Santa, dove ebrei e arabi crescono spesso separati. Essere profeti di pace significa guardare con compassione al dolore di entrambi i popoli, amarli insieme, sentirli entrambi fratelli: solo così cadranno i muri e sorgeranno ponti di autentica fraternità, capaci di un amore che supera ogni barriera.

Esiste uno stile cristiano di vivere in Medio Oriente, persino in tempo di guerra. Gesù non fu un rivoluzionario armato né un ideologo della violenza: la sua rivoluzione è quella dell’amore, che trasfigura il mondo senza mondanizzarlo, che dà al tempo sapore d’eterno e alla storia senso divino. In Lui la pace non è utopia, ma via concreta di redenzione per l’uomo.

Non va dimenticato che, dopo l’esperienza più devastante della storia biblica – l’esilio – i profeti d’Israele seppero ridare voce alla speranza. Tra le loro parole, risuona con forza l’esortazione di Aggeo: «Coraggio, popolo tutto del paese – oracolo del Signore –; al lavoro, perché io sono con voi» (Ag 2,4). Il profeta incoraggia un popolo smarrito, convinto di non poter risorgere dalle proprie macerie. È la stessa disperazione che talvolta ci assale oggi, quando tutto sembra perduto. Eppure, il profeta chiama i capi e il popolo a riedificare la casa del Signore e la città in rovina. Anche oggi, in Terra Santa come nel mondo intero e nella stessa Chiesa, siamo chiamati a un compito analogo: ricostruire ciò che crolla, curare le fratture dell’unanimità, restituire bellezza e armonia, divenire architetti di pace.

Ma non si può edificare la pace ignorando le ferite. Una pace che sia mera “assenza di guerra” è fragile e ingannevole. Vi sono ferite che resteranno per sempre scritte nei corpi e nell’anima dei popoli: non possono essere cancellate, ma trasfigurate. Lo sa bene chi cura le fragilità dell’uomo: siamo tutti chiamati a divenire “guaritori feriti”, capaci di trasformare il dolore in compassione e servizio. Non basta comprendere le cause dei traumi o dei conflitti; occorre assumerli e convertirli in forza di guarigione. È questo il cammino dei discepoli di Emmaus (Lc 24,17): fuggono da Gerusalemme col volto scuro, feriti e delusi, ma incontrano il Guaritore ferito, Cristo risorto, che li guarisce con le sue stesse piaghe (cf. Is 53,5; 1Pt 2,24). In Lui comprendono le proprie ferite e ritrovano la via della speranza, tornando alla Città Santa. Così anche le nostre ferite personali, sociali ed ecclesiali possono divenire strumenti di salvezza, occasioni per comprendere e sollevare le ferite degli altri.

Non vi può essere vera pace senza la possibilità di perdono e riconciliazione. La pace non è un concetto astratto né un semplice atto da compiere, ma uno stile di vita, un atteggiamento integrale della persona e della comunità, che deve confrontarsi con le ferite del passato, con il peccato e con l’odio. In questo senso, pace e perdono sono strettamente legati: l’uno non può esistere senza l’altro. La Bibbia insegna che il perdono ha la sua radice nell’amore di Dio e richiede un percorso personale di comprensione e assunzione del male subito o commesso. Non si tratta di dimenticare, ma di affrontare consapevolmente il torto, superarlo e orientarlo verso un bene maggiore. Solo così il perdono risana le ferite, cambia il cuore e produce pace.

A livello sociale e politico, il perdono richiede tempi lunghi e un cammino complesso: occorre considerare le ferite collettive, le diverse percezioni del dolore e le memorie storiche comuni. Finché non vi sarà un reciproco riconoscimento del male subito e commesso, la memoria ferita continuerà a pesare sulle relazioni future. La fede apre alla relazione, all’incontro con Dio e con l’altro, ma è necessaria anche una formazione culturale e umana che insegni a guardare gli eventi con uno sguardo ampio, orientato al bene comune e al futuro.

Il primo frutto del perdono è la liberazione dal rancore e dalla vendetta, che imprigionano l’animo e bloccano ogni relazione. Esso permette la guarigione interiore, riattiva la vita e apre al futuro. Occorre agire capillarmente in tutti i livelli della società – politico, religioso, educativo e mediatico – perché il perdono agisca pienamente su ogni dimensione dell’essere umano.

La Chiesa, insieme alle altre comunità di fede, ha un ruolo centrale nell’educazione alla riconciliazione, ma non può imporre il perdono: è necessario rispettare i tempi del dolore, aiutando a rileggere la storia, affinché le ferite possano trasformarsi in strumenti di guarigione. In Terra Santa, spesso, occorre sapere attendere, proponendo pazientemente la via cristiana della pace.

Gli accordi politici finora falliti hanno dimostrato che la pace imposta dall’alto, senza considerare le ferite, il dolore e il contesto culturale e religioso, è destinata a naufragare. Pertanto, è urgente proporre percorsi concreti di perdono e riconciliazione, tessere relazioni, costruire fiducia all’interno della comunità e con le altre religioni, e accompagnare la guarigione con linguaggi inclusivi e gesti di vita. Solo così la pace può diventare reale e duratura, non un semplice slogan.

Tuttavia, il perdono, da solo, non può costruire la pace, così come la verità e la giustizia, senza perdono, non possono generarla. La relazione tra questi tre elementi è complessa, spesso fonte di discussioni accese, ma anche di profonde riflessioni.

Parlare di perdono senza verità e giustizia significa ignorare la dignità dell’uomo, creato a immagine di Dio, e negare il suo diritto a una vita giusta e dignitosa. Viceversa, chiedere verità e giustizia senza desiderio di perdono condanna l’avversario alla colpa senza offrirgli via d’uscita, trasformando le responsabilità in semplice recriminazione e alimentando ulteriori conflitti.

La pastorale ecclesiale deve saper tessere un dialogo continuo e faticoso tra perdono, verità e giustizia, riconoscendo il dolore e rispettando i diritti di Dio e dell’uomo. Solo così, poco alla volta e nei tempi che non ci appartengono, si possono creare prospettive reali di pace. Ciò che sostiene e unisce tutto ciò, poi, non è un’ideologia, ma l’amore di Dio, riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo (Rm 5,5). È questo amore che costituisce l’anima del nostro anelito alla pace.

Oggi più che mai, l’anelito alla pace passa attraverso l’educazione alla speranza: al rispetto, all’incontro, al dialogo, al perdono. Ebrei, musulmani e cristiani sono chiamati a essere testimoni credibili di speranza, radicati nella certezza della bontà di Dio verso tutti. Senza speranza non si vive, e oggi, purtroppo, c’è più paura che speranza. Ma la paura si vince con la fede e la speranza.

Sì, questo è il tempo della speranza. L’antidoto alla violenza e alla disperazione è creare speranza, diffonderla, generarla. Abbiamo una missione decisiva: educare alla pace e alla non-violenza, insegnare a conoscersi e a stimarsi, a incontrarsi davvero, cosa che, purtroppo, ancora raramente accade tra le nuove generazioni sia ebraiche sia arabe.

Essere profeti di pace significa tenere fisso lo sguardo sul dramma di entrambi i popoli, israeliano e palestinese, imparando ad amarli insieme, a sentirli entrambi prossimi e amici. Solo così cadranno i muri e nasceranno ponti di fraternità, capaci di un amore che supera le barriere.

Come affermò Pio XII, «gl’imperi non fondati sulla Giustizia non sono benedetti da Dio. La politica emancipata dalla morale tradisce quelli stessi che così la vogliono. Imminente è il pericolo, ma è ancora tempo. Nulla è perduto con la pace. Tutto può essere perduto con la guerra. Ritornino gli uomini a comprendersi. Riprendano a trattare» (A.A.S., 1939, p. 334). Dinanzi alla complessità del mondo, alle potenze e alle strategie globali, possiamo sentirci smarriti e impotenti. Eppure, non tutto è perduto e possiamo ancora molto: ogni gesto di riconciliazione, ogni parola di verità, ogni atto di fede nel futuro è un seme di pace che prepara la riparazione del mondo e la sua redenzione.